- 2025/11/3

【意外と知らない】成績優秀者が教える海外大学で単位を落とさない10のコツ

この記事を書いたライター

あや

日本の小学校卒業後、家族と共にバンクーバーに移住。大学ではさらに広い世界を見たいと思い、トロント大学に進学。社会構造や文化がどのように人を形づくるのか、そして人を理解したうえでの実践的な経営視点も身につけるため社会学と人類学を二重専攻し、ビジネス修了証を取得。

(現役トロント大学生が実体験をもとに解説)

みなさんこんにちは!

カナダのトロント大学に在学しているあやです🇨🇦

海外大学って、一つ一つの課題が小さめでも、テストやプレゼンが次々に押し寄せてくるので本当に大変ですよね。

特に苦手な科目では、

「このままじゃ単位を落とすかも…」と焦る瞬間もあるはずです。

トロント大学では、専攻以外の分野を必ず履修する「Breadth Requirement」という制度があり、

さらに二つ以上の分野を学ぶことが求められます。

私の場合は、社会構造や文化がどのように人を形づくるのか、そして人を理解したうえでの実践的な経営視点も身につけたいと思い、

社会学と人類学のダブルメジャーとして学び、ビジネス修了証を取得しました。

どの授業も専門的な内容を扱うので、大変ですが、そんな中でも、特に印象に残っているのが、金融学とR言語を使う社会学の授業です。

どちらも内容が難しく、最初は教授の求めるレベルにまったく追いつけず、かなり苦戦しました。

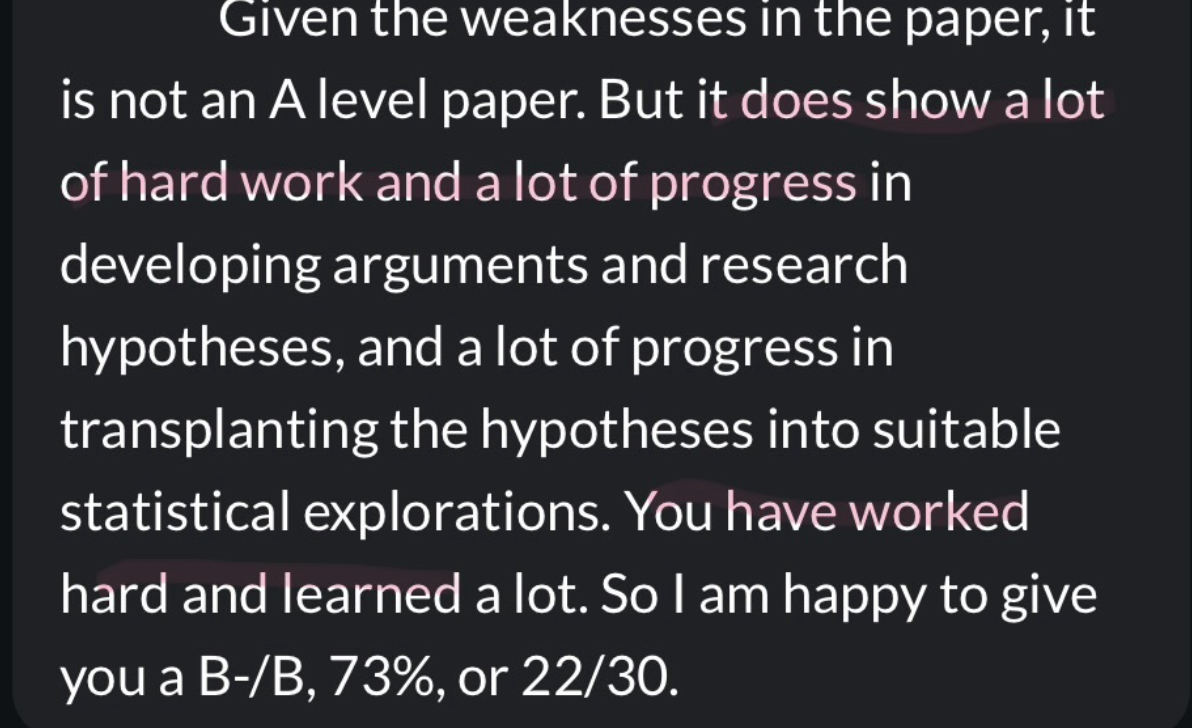

実際に、課題の一つで30点(赤点)を取ったこともあります。

金融学の課題。問題を解いている時に既に難しいなと思っていましたが、成績が出た時、どうやって巻き返せばいいのか、本当に悩みました。

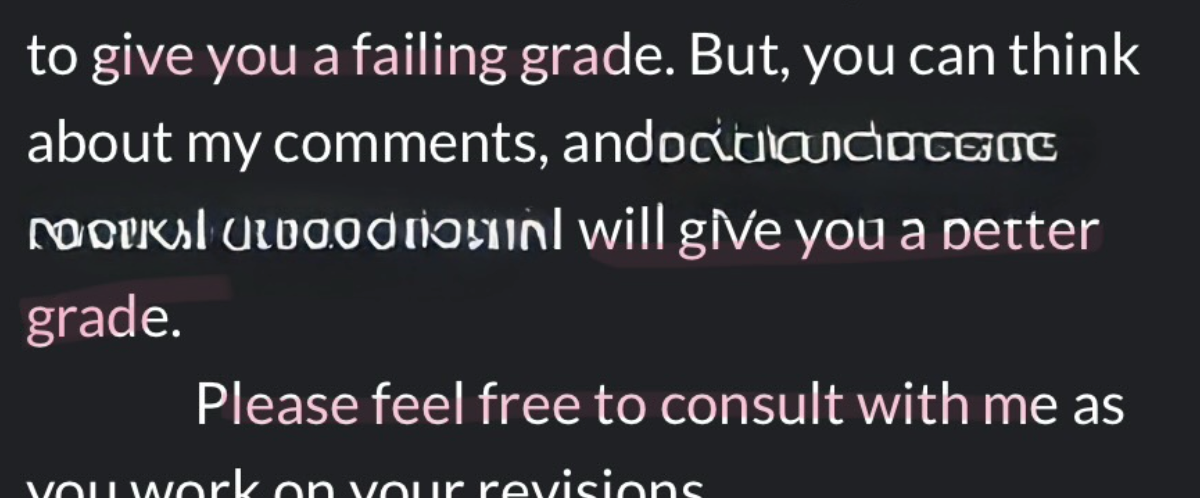

また、社会学のエッセイのコメントでも “I have to give you a failing grade” とあり、心が折れそうに、、。それでも教授は、

「学びは一度で終わりではない。学び続ければ必ず成果は出る」

と声をかけてくださった。

でも、教授への相談の仕方や課題への向き合い方を学んだことで、最終的には単位を無事に取得できました。

そしてこの経験を通して、Dean’s List(学業優秀者リスト:高成績者に贈られる制度)に3回選ばれることができたんです。

この記事では、そんな私が実際に実践してきた

「単位を落とさない10のコツ」を紹介します。

この記事で学べること👇

- 苦手な科目でも単位を落とさない“実践テクニック”【授業編】

- 成績優秀者が共通してやっている学習・行動習慣【学生編】

- オフィスアワーや教授との関わり方を活かす方法【サポート活用編】

「もう手遅れかも…」と感じている人でも大丈夫。

この記事を読み終えるころには、”次の課題やテストを“戦略的に乗り切るヒント”が見つかります!

共通して言えること:積極的に人に頼る、自分の存在を知ってもらう

海外大学では、「自分から動く学生」ほど評価される文化があります。

教授もTAも学生を支えたいと思っていますが、

「助けて」と声を上げない限りサポートは届きません。

行動力と積極性こそ、単位を守る最大の武器! あや さん

あや さん

教授の**「学び続ければ必ず成果は出る」**という言葉を信じて、Writing Centreの先生や教授に定期的なフィードバックを貰い、課題と向き合いました。

最後の課題では、教授から「努力が伝わった」とコメントしてもらいました。

苦手な科目でも単位を落とさない“実践テクニック”【授業編】

① 教授のオフィスアワーに参加する

質問や相談を通して、教授と1対1で話すチャンスをつかみましょう。

大きなクラスだと特に顔を覚えてもらうだけでも印象が全く違います。

② できるだけ前の席で授業を受ける

教授は前列の学生をよく覚えています。実際ビジネスの教授も最初の三列の生徒は覚えるから、前に座るようにと話にも出すほどです。

「この学生、いつも熱心だな」と思ってもらえるだけで評価にプラス。

③ 授業で最低1回は発言する

間違っても大丈夫。教授もそういう考え方もあるよねと反応してくれることも多々あります。

発言したことで記憶に残るし、次はもっと深く理解できるようになります。

④ 授業には可能な限り出席する

多くの授業でParticipation(授業参加)=10%程度の加点要素があります。

この10%が最終成績を底上げしてくれることも!

成績優秀者が共通してやっている学習・行動習慣【学生編】

⑤ TA(Teaching Assistant)に相談する

教授に聞けない細かいことはTAへ。

課題の方向性・解釈の確認など、現場感のあるアドバイスがもらえます。

⑥ Academic Advisor(学業アドバイザー)を活用する

学期中に一度は予約を入れて面談。

苦手な授業や進路に合わせた具体的な改善策を一緒に立ててくれます。

メンタルヘルスケア専門のアドバイザーもいるので、積極的に活用しましょう。

周りはうまくやっているのに自分はできていないと感じる、

いわゆる“インポスター症候群”に陥る学生も多いです。

カウンセラーと話すことで解決策が見つかることもあります。

⑦ Writing Centreに予約を入れる

1対1で1時間ほど論文を見てもらえる貴重な機会!

構成、英語表現、論理展開のアドバイスが受けられます。

課題の1〜2週間前に予約を入れておくと安心です。

⑧ 以前に同じ授業を取った友人・先輩に聞く

どんな課題が出やすいか、試験対策プリントがあるかを確認。

効率よくポイントを押さえられる裏ワザです。

⑨ グループワーク仲間と一緒に勉強する

授業外で勉強会を開いてみましょう。

他の人の視点を聞くことで理解が深まり、自信にもつながります。

また、学部が大きく、みんな違う専攻やスケジュールで動いているため、

積極的にクラスメイトとSNSで繋がり、友達を増やすのもおすすめ。

授業の情報や試験範囲、課題のヒントを共有できるだけでなく、

仲間が努力している姿を見ることでモチベーション維持にもつながります。

SNSはただの交流ツールではなく、“学びのネットワーク”として使うのがポイント! あや さん

あや さん

⑩ YouTubeやオンライン講義を活用する

世界中の専門家が無料で解説してくれている動画は宝の山。

英語の方が情報量は多いですが、日本語のわかりやすい講義動画も増えています。

オフィスアワーや教授との関わり方を活かす方法【サポート活用編】

ChatGPTやAIツールを“理解の鏡”として使う

AIは答えを出すためではなく、「理解を深める相棒」として使うのがコツです。

- 自分の理解をChatGPTに説明して間違いを確認

- 「5歳児に説明するように教えて」とリクエスト

- 理解度チェックテストを作ってもらう

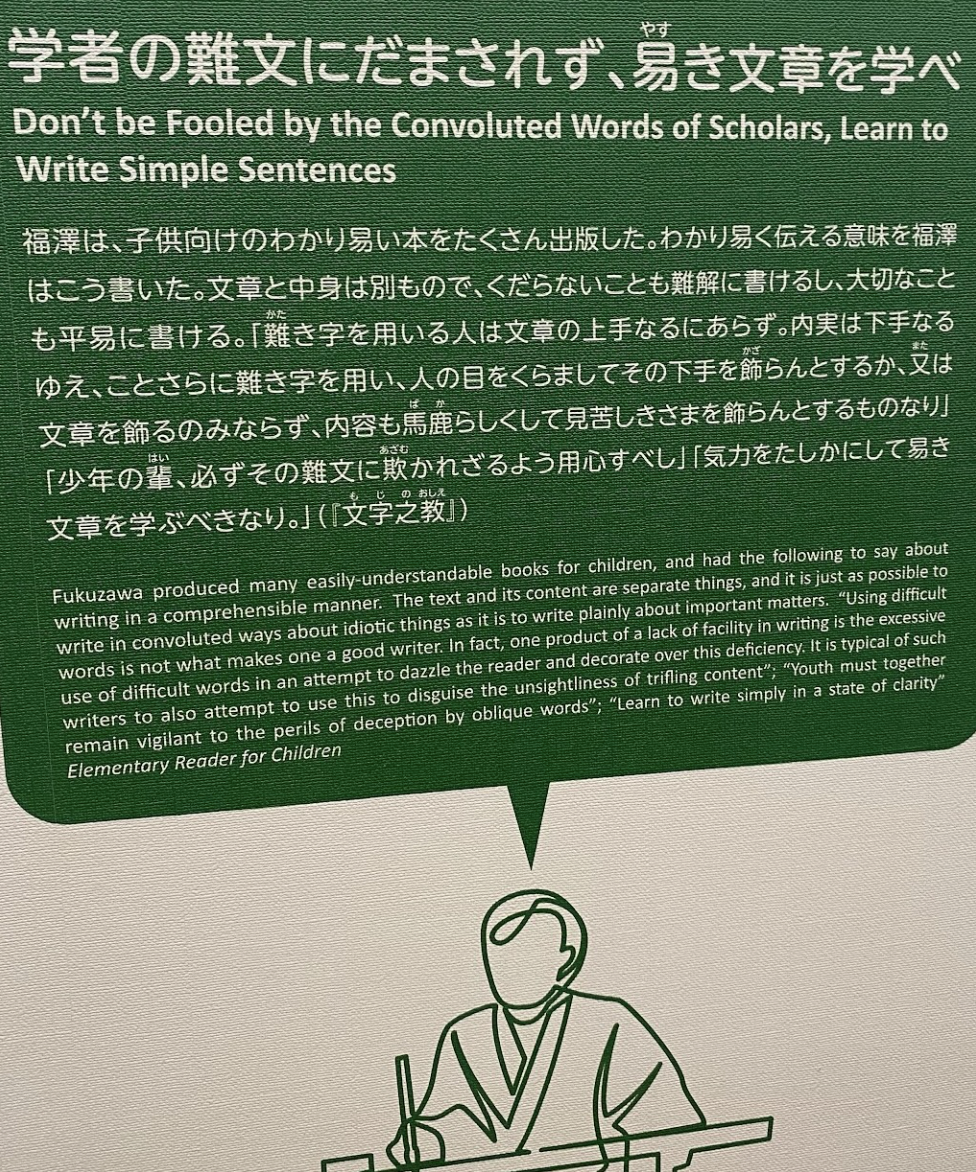

福澤諭吉も、“わかりやすく伝えること”の大切さを説いていました。

私もコンセプトを理解をする上でも、課題として提出する際にも「シンプルさ」を意識しています。

私は、理解できていない概念をChatGPTに説明し、どこが誤っているかをチェックしてもらっています! あや さん

あや さん

計画的に課題を進める「前倒し習慣」

私は学期の始めに、全ての課題の締切を1〜2週間前に設定します。

その日に合わせてWriting Centreの予約を取ります。

もちろん予定通りにはいかないこともありますが、

「少しでも進めて見せる」こと自体が教授との対話のきっかけになります。

未完成でも提出してOK。 あや さん

あや さん

教授は**「努力の過程」**をしっかり評価してくれます!

まとめ|頼る・相談する・動く。それが単位を守る力!

海外大学では、「助けを求められる学生」こそ評価される文化があります。

苦手科目や赤点からでも、

オフィスアワー・TA相談・Writing Centreなどを活用すれば確実に巻き返せます。

努力は必ず伝わる。行動した分だけ結果は返ってくる。

単位を落とさない最大のコツは「早めに動くこと」。

困ったら人に頼る、自分の存在を知ってもらう。

これが成績優秀者に共通する最大の戦略です!

🧡 CTA:留パスでさらにステップアップ!

留パスのメディアを活用して情報を集めよう

.png)

留学を成功させるためには、まず正しい情報を集めることが重要です。留パスでは、留学を目指す方々のために、大学選びから進学プロセスまで役立つコンテンツを数多く発信しています。

1. 大学図鑑

世界300以上の大学情報が集約された図鑑形式のコンテンツを提供。学費や学部、ランキング、キャンパスの雰囲気など、大学選びに役立つデータが満載です!

2. 体験談インタビュー

100人以上の海外大生にインタビューし、リアルなエピソードを公開中。入学準備の苦労や現地での学び、生活の楽しさや課題など、生の声があなたの不安を解消します!

現役海外大生による留学サポート、始めました!

また、留パスの『留サポ』サービスでは現役の海外大生による留学サポートを行っています。留サポでは、アメリカ、イギリス、カナダなどの有名海外大学に通う学生が、あなたの留学準備をサポートします。

大学選びや受験準備、現地での学生生活や授業の様子など、実際に留学を経験したからこそ伝えられる情報を提供します。また、「留学してよかったこと」や「後悔したこと」といったリアルなエピソードも参考にしていただけます。

留学準備に不安がある方は、ぜひこちらのページから留サポをご確認ください!